目次

フォトレジスト入門

フォトレジストは、半導体製造や微細加工技術において不可欠な材料です。本章では、フォトレジストの基本概念、半導体製造における役割、および種類と特徴について解説します。フォトレジストとは:基本概念の紹介

- フォトレジスト(Photoresist)とは:

- 光に反応して化学変化を起こす感光性材料の一種。

- 半導体や電子回路の微細パターン形成に使用される。

- 光を照射すると化学構造が変化し、エッチング工程で不要部分を除去できる。

- フォトリソグラフィプロセスでの役割:

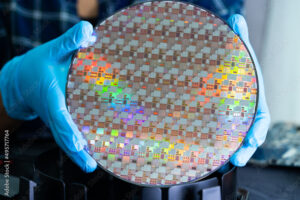

- シリコンウェハ上に薄膜として塗布。

- 光を照射してパターンを形成し、不要な部分を除去する。

- 形成されたパターンに基づき、エッチングやイオン注入を実施。

半導体製造におけるフォトレジストの役割

- 微細加工技術の鍵:

- フォトリソグラフィ(光リソグラフィ)の重要な要素。

- ナノスケールのパターン形成により、半導体デバイスの高集積化を実現。

- プロセス工程での機能:

- 塗布(Coating): ウェハ表面に均一なレジスト膜を形成。

- 露光(Exposure): マスクを通して特定部分に光を照射。

- 現像(Development): 露光した部分または未露光部分を化学処理で除去。

- エッチング(Etching): 形成されたパターンを基に基板を加工。

- 微細化技術とフォトレジストの進化:

- ArF液浸リソグラフィ(波長193nm)やEUVリソグラフィ(極端紫外線:13.5nm)で使用。

- さらなる微細化に向けた高感度・高解像度フォトレジストの開発が進行中。

フォトレジストの種類とその特徴

| フォトレジストの分類 | 特徴 |

|---|---|

| ポジ型(Positive Resist) | 露光部分が溶解し、パターンとして残らない。微細パターン形成に適している。 |

| ネガ型(Negative Resist) | 露光部分が硬化し、パターンとして残る。耐久性が高く、厚膜形成が可能。 |

| EUVレジスト | 極端紫外線(EUV)に対応した高解像度レジスト。ナノスケールの微細加工に最適。 |

| ArFレジスト | ArFエキシマレーザー(193nm)用。現在主流の半導体製造技術に利用。 |

- ポジ型 vs. ネガ型の違い:

- ポジ型は高解像度が求められる微細パターン向き。

- ネガ型は耐久性が求められる用途に適している。

- 次世代フォトレジストの開発:

- EUVリソグラフィ対応のフォトレジスト。

- 自己組織化レジスト(DSA)など、新しい技術が研究されている。

フォトレジストの選び方

フォトレジストを選定する際には、用途に応じた特性を理解し、最適な素材を選ぶことが重要です。本章では、素材選びのポイント、半導体製造プロセスに適したフォトレジストの選定基準、そして性能とコストのバランスについて解説します。素材選びのポイント

- 解像度(Resolution)

- どれだけ微細なパターンを形成できるかが重要。

- ArFレジスト(193nm)やEUVレジスト(13.5nm)など、用途に応じた波長選定が必要。

- 感度(Sensitivity)

- 露光に必要なエネルギーの量。

- 高感度なレジストほど短時間でパターン形成が可能だが、耐久性とのバランスが重要。

- エッチング耐性(Etch Resistance)

- エッチング工程での形状保持力。

- プラズマエッチングやドライエッチングに耐えられる材料が求められる。

- 熱・化学安定性

- 高温プロセスや薬品処理に耐えられるか。

- 高温プロセス向けのレジストは、熱劣化を防ぐ成分が含まれる。

半導体製造プロセスに適したフォトレジストの選定

- 微細回路形成(先端半導体)

- EUVレジスト、ArFレジスト

- MEMS(微小電気機械システム)

- 厚膜ネガ型レジスト

- PCB(プリント基板)

- 可とう性のあるネガ型レジスト

- ナノインプリント技術

- 高解像度レジスト

- 最新のリソグラフィ技術への適応

- EUVリソグラフィ(13.5nm):高解像度が必要な先端半導体向け

- ArF液浸リソグラフィ(193nm):主要な微細加工技術

- KrFリソグラフィ(248nm):比較的大きなパターン向け

性能とコストのバランスの考慮

- 高性能フォトレジストはコストが高い

- 高解像度や高耐久性のレジストは価格が上がる。

- 不要な高性能レジストを選ぶとコスト増加につながる。

- 適切なコストパフォーマンスを考える

- 低コスト重視:KrFやi線レジストを使用

- 高性能重視:EUVやArFレジストを採用

- バランスを取る:ArF液浸レジストが主流

- 歩留まりの向上と選定の関係

- フォトレジストの品質が悪いと欠陥が増え、製造コストが上昇。

- 高品質なレジストを適切に選定することで、最終的なコスト削減につながる。

フォトレジストの使い方

フォトレジストは半導体やプリント基板の微細加工に不可欠な材料であり、正しい使用方法を理解することで、高精度なパターン形成が可能になります。本章では、基本的な使用方法、細かいパターン形成のためのテクニック、エラーを避けるポイントについて解説します。フォトレジストの基本的な使用方法

フォトレジストの使用プロセスは、以下のステップで進められます。- 基板の洗浄

- 油分や微粒子の除去が重要。

- 有機溶剤やプラズマ洗浄を使用。

- フォトレジストの塗布(スピンコート)

- 均一な膜厚を形成するため、回転塗布(スピンコート)を行う。

- 回転数や塗布量を調整し、膜厚を制御。

- ソフトベーク(プリベーク)

- 余分な溶剤を蒸発させ、均一な膜を形成。

- 80〜120℃程度で加熱。

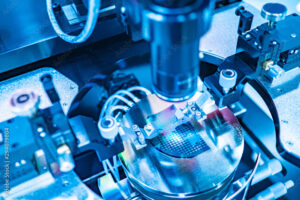

- 露光(パターン転写)

- UV光やEUV光を使用してパターンを転写。

- 使用する波長に適したレジストを選定。

- 現像(パターンの現出)

- アルカリ性または溶剤系の現像液で不要な部分を除去。

- 露光条件に応じた最適な現像時間を設定。

- ハードベーク(ポストベーク)

- 耐久性向上のため、加熱処理を行う。

- 仕上げとして150℃前後で硬化。

細かいパターン形成のためのテクニック

- 高解像度パターンを得るための工夫

- 露光波長を短くする(EUVやArFリソグラフィを使用)。

- 高NA(開口数)レンズを使用し、解像度を向上。

- 多重露光(Multiple Exposure)を活用。

- 膜厚の最適化

- 膜厚が厚すぎるとパターンがボケるため、適切なスピンコート条件を選択。

- 微細加工では薄膜レジスト(100nm以下)が有利。

- 異物混入の防止

- クリーンルーム環境での作業を徹底。

- マスクの清掃、基板のプラズマ洗浄を行う。

エラーを避けるためのポイント

- 露光不足・過剰露光の防止

- 適切な露光エネルギーを設定し、テストウェーハで確認。

- 過剰露光するとパターンのエッジが崩れる。

- レジストの膜厚ムラを防ぐ

- スピンコート時の回転数、塗布量を調整。

- 塗布前に基板を加熱し、湿度の影響を低減。

- 現像不良の防止

- 現像時間を厳密に管理。

- 適切な撹拌を行い、均一な現像を実現。

フォトレジストの特性とその重要性

フォトレジストは、半導体製造や微細加工プロセスにおいて不可欠な材料です。その特性を理解することで、最適なプロセス設計が可能になります。本章では、光学的特性と解像度、耐熱性と耐薬品性、環境安定性について解説します。光学的特性と解像度

- 光の吸収特性

- フォトレジストは特定の波長(UV、EUV、深紫外線など)に対して感度を持つ。

- ArF(193nm)、KrF(248nm)、EUV(13.5nm)など、リソグラフィ技術に応じた選択が必要。

- 解像度の向上要因

- 波長が短いほど高解像度なパターン形成が可能。

- 液浸リソグラフィでは解像度が向上し、20nm以下のパターン形成が可能。

- レジストのコントラスト

- 高コントラストなレジストほどシャープなエッジが得られる。

- 高解像度パターンには低散乱特性を持つレジストが有利。

耐熱性と耐薬品性

- 耐熱性

- 高温プロセス(アッシング、イオン注入)に耐えるための熱安定性が重要。

- 一般的なフォトレジストは100〜200℃で変質しやすいため、ハードベーク処理が必要。

- ポリイミド系や特殊耐熱レジストは300℃以上の高温環境に対応。

- 耐薬品性

- 現像液(アルカリ系、溶剤系)に対する適切な溶解特性を持つ。

- エッチング工程での酸・アルカリ耐性が求められる。

- メタルレジストなどは耐薬品性が高く、特殊なエッチングプロセスに対応。

環境安定性

- 湿度や酸素の影響

- 湿度が高いとレジストの吸湿性が増し、膜厚やパターン精度に影響。

- 露光前の酸素暴露により、パターン転写精度が低下する可能性がある。

- 保存安定性

- レジストは温度管理(5〜10℃)された暗所で保存することで劣化を防げる。

- 長期間保存すると感度が低下するため、使用期限の管理が重要。

- 環境負荷と規制対応

- 従来のフォトレジストには揮発性有機化合物(VOC)を含むものがあり、環境規制が強化されている。

- 近年では、低毒性・低環境負荷のエコレジストが開発されている。

フォトレジストの製造工程

フォトレジストの製造は、高度な化学技術を要するプロセスです。本章では、原料となる化学物質、合成から純化までのステップ、品質管理と性能試験について解説します。原料となる化学物質

フォトレジストは、以下の主要成分で構成されます。- 樹脂(ポリマー)

- パターン形成の基盤となる材料。

- 代表的なものにポリアクリレート、ポリスチレン系、ポリイミドなどがある。

- 感光剤(光酸発生剤:PAG)

- 露光時に光を吸収し、化学変化を起こす成分。

- ArF(193nm)、KrF(248nm)、EUV(13.5nm)など、波長に適したものが選ばれる。

- 溶剤

- 均一な塗布が可能な粘度に調整するための成分。

- 一般的な溶剤にはプロピレングリコールメチルエーテルアセテート(PGMEA)などが使用される。

- 添加剤(安定剤・増感剤)

- レジストの安定性向上や感度調整のために加えられる。

- 紫外線吸収剤や耐熱性向上剤などが含まれる。

合成から純化までのステップ

フォトレジストは、高純度かつ均一な品質が求められるため、以下のプロセスを経て製造されます。- ポリマー合成

- 樹脂を重合反応により合成し、特定の分子量に制御する。

- 分子量や分岐構造によりレジストの特性(解像度、耐熱性など)が決まる。

- 感光剤の調製

- 特定の波長に感応する光酸発生剤(PAG)を合成。

- 化学変化の効率を高めるため、適切な添加剤をブレンド。

- 溶剤との混合

- ポリマー、感光剤、添加剤を均一に分散させる。

- 粘度や膜厚の均一性を確保するため、最適な溶剤濃度を調整。

- ろ過・精製

- 微細な不純物や未反応成分を除去。

- ナノレベルの不純物が残るとパターン欠陥の原因となるため、超精密ろ過を実施。

- 最終調整と品質検査

- 粘度、溶解性、感度の最終調整を行い、均一な特性を確保。

- 一定の品質基準を満たすか確認後、出荷。

品質管理と性能試験

フォトレジストの品質は、厳格な管理のもとで保証されます。主な試験項目は以下の通りです。- 粘度測定

- 均一な膜厚を形成するために粘度を管理。

- 粘度が適正でないと、スピンコート時の膜厚ばらつきの原因となる。

- 光吸収特性試験

- 指定の波長に対する吸収率を測定。

- 露光工程でのパターン精度に影響するため、波長ごとの特性を管理。

- パターン形成試験

- 露光・現像後のパターン解像度を測定。

- 指定されたライン幅(例:10nm、20nm)が正しく転写されるか確認。

- 熱安定性試験

- 高温環境下での膜厚変化や分解の有無を評価。

- 100℃以上の高温処理時の寸法変化を確認。

- 不純物分析

- ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析)などを用いて、不純物の有無を検査。

- 金属や有機不純物が残存していないか確認。

フォトレジストの正しい取り扱い方

フォトレジストは半導体製造において重要な材料ですが、適切に取り扱うことでその性能を最大限に引き出すことができます。ここでは、フォトレジストを取り扱う際の注意点、保管方法、廃棄方法、そして安全に使用するための環境整備について解説します。取り扱い上の注意点

- 光線からの保護 フォトレジストは光感応性があるため、直接光にさらさないように取り扱う必要があります。作業中は光を遮断できる環境で作業を行い、使用後はすぐに密閉容器に戻しましょう。

- 化学薬品との接触注意 強い酸やアルカリとの接触を避け、手袋や保護具を着用して取り扱います。特に溶剤と混ぜる際には注意が必要です。

- 適切な温度管理 高温や低温にさらされないように、作業場の温度を一定に保つことが重要です。過度な温度変化は、フォトレジストの性能を損なう可能性があります。

- 混合・使用時の均一性確認 フォトレジストを混合する際は、均一に溶解しているかを確認することが大切です。未反応物や不均一な状態で使用すると、パターン転写の不良を引き起こす可能性があります。

保管と廃棄のベストプラクティス

- 保管方法

- フォトレジストは直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管します。適切な温度は通常20~25°C程度です。

- 容器は密閉し、湿度や外的要因から保護します。開封後は早めに使用し、長期間放置しないようにしましょう。

- 廃棄方法

- 使用後のフォトレジストは、決して一般のゴミとして廃棄してはいけません。製造者の指示に従い、適切な方法で廃棄します。

- 廃棄前には、フォトレジストが含まれる溶剤や薬品の規制に従った処理を行うことが求められます。

- 環境に優しい処理方法を採用し、有害物質が漏れないように配慮します。

安全な使用のための環境整備

- 換気と空気流通 作業場は適切な換気を行い、有害な揮発性物質が溜まらないようにします。化学物質が多く含まれるため、専用の排気設備や換気システムを使用することが推奨されます。

- 適切な防護具の着用 フォトレジストを扱う際は、必ずゴム手袋、保護眼鏡、作業用マスクを着用します。これにより、化学物質が皮膚や目に触れるリスクを最小限に抑えることができます。

- 定期的な教育とトレーニング 作業員にはフォトレジストに関する取り扱いマニュアルを徹底させ、定期的な教育やトレーニングを行うことが重要です。正しい取り扱いや安全管理の意識を高め、事故や不具合の発生を予防します。